供图/平遥影展

在中国第五代导演组成的电影“梦之队”中,相比于张艺谋和陈凯歌导演继续的主动攻击,田壮壮比年来在电影圈更多的工作是担当监制,为年轻人保驾护航,并因“演员”的身份而“圈粉”不少。

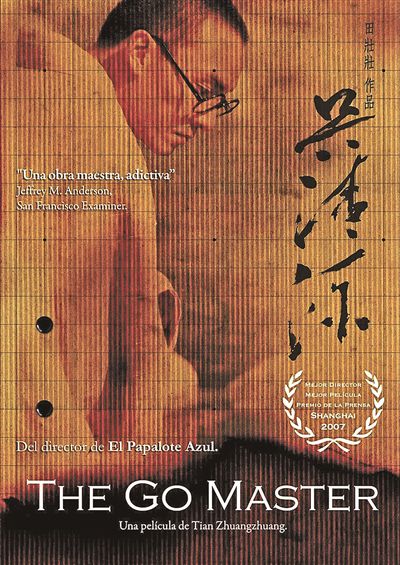

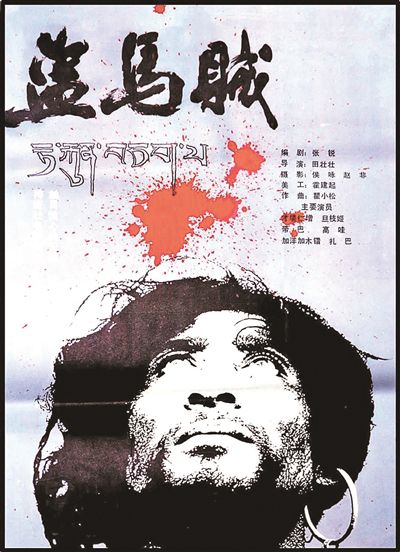

作为中国第五代导演的焦点人物之一,田壮壮从1980年起头就延续拍摄出《红象》《猎场札撒》《盗马贼》等具有影响的电影,之后的《小城之春》《吴清源》等片亦广受业界追捧。

在刚刚落幕的第四届平遥国际电影展上,田壮壮被授予“卧虎藏龙东西方交换贡献荣誉”。快70岁的田壮壮领奖时说:“我感觉这个奖给我是一个提示,提示我年龄确实大了,然则还得为电影鞠躬尽瘁。”

田壮壮在平遥影展的导演各人班上与贾樟柯还进行了对谈,讲演他的电影故事。田壮壮坦承电影让他对很多事情有了认知,让他知道在有生年华里应该做些什么,而电影在给了他信仰和进展的同时,也让他曾经打过退堂鼓,甚至于如今,也还会有犹豫,有一点不知所措:“不敢拍电影,如今电影太贵了。”

曾被母亲于蓝恶作剧说鼻子有点塌做不了演员

田壮壮出世于演员世家,父亲田方拍过《壮士凌云》《风云儿女》,是北京电影演员剧团第一任团长,母亲于蓝更是以出演《烈火中永生》《革命家庭》《林家铺子》等电影知名。

可是从事电影职业,却并非田壮壮的“第一志愿”,“我们家是稀奇不进展我做电影,我小时候想过很多志愿:解放军、工程师、科学家,唯独没有想过做电影人,并且我妈常常跟我说你的鼻子长得有点塌,当不了演员,所以我从小没有这个喜爱。我感觉我是一个稀奇幸运的人,生在了一个电影家庭里,固然险些也没想过能做电影,但后来最终照样走到电影里来了,然后一做就做了40多年。”

田壮壮当兵转业后,到了电影制片厂当摄影助理,就在山西大寨驻寨,“那个时候人人都乐意来大寨,因为大寨有一台阿莱摄影机,胶片能够随便用,然则你每天也许要早上五点钟起来,晚上十点钟才气归去,因为人人吃饭、学习、劳动都在地里边,归去即是睡觉。我在那里待了几个月后感觉挺古板的。后来山西电视台有一个从北影厂归去的照明师傅,他其时也在大寨驻寨,是在省电视台,他就跟我说北京电影学院招生了,你应该去学学摄影,我就回北京来了。然则,那时候我已经满25岁了,报摄影系超龄了,所以就只能考导演系,就这样阴差阳错地学了电影导演了。”

回想大学生活,田壮壮笑说本身其时挺叛逆,不会稀奇循规蹈矩地做事情:“我其时上学不是好学生,表演分稀奇低。我曾经给师长捣过一次乱,上表演课的时候,我说我们为什么不克在户外上?师长说为什么要去户外上,我说电影不是老在屋里拍的,也不是在舞台上演的,我说人人应该有跟情况的那种关联,然后就带着一帮同窗在皮相拍了一个片段,即是后来刘晓庆演的一个片段,也是对电影的一种考试。”

对田壮壮而言,在电影学院的这段学习时期,是他最自由的时间,那时最康乐的事即是看电影,每个星期看两场电影,一场是在学校,一场是进城,“进城看电影的票很少,都请美术系的同窗画假票,根基一场电影进去了就所有的处所都站满人了,都是本科生。我感觉在电影学院给我最深的感受,即是最自由地谈论电影和最自由地讨论创作,因为那个时候78级真的是一个稀奇好的机遇,师长们和学生一样,一起看电影,一起讨论,师生教授是相互的。我还挺眷念那段生活的。”

相比于老辣的作品,更喜好年轻的习作

田壮壮导演作品不多,2009年拍完《狼灾记》十年后,才在2019年开拍新作——根据阿城《树王》改编的《鸟鸣嘤嘤》,“也是稀奇偶然地帮人做监制的时候,有一个朋友说,你本身就不再想拍一部戏吗?我说我真的没有再想拍戏。他说你拍一部吧,我帮你张罗这事。我说我一时半会儿想不起来拍什么。他说你想想吧。后来我就说有一个东西能拍,然则很难拍,即是《树王》,我不知道怎么拍,马虎能拍成一个电影,就这么着就拍了,今年1月初停了机。我也不知道,反正片子也剪完了,我也不知道未来会呈现出什么样,但想把这个《树王》拍好确确实实挺费气力的。你看,我这个人即是专门拍那种不知道为什么(要那么费力的电影),或许我脑子不太好。”