◎无邪

2021第五届老舍戏剧节近日举行以“校园·戏剧·人生”为主题的论坛,分享观念的嘉宾包括从事戏剧教诲和校园戏剧实践的专家、西席,以及多位从校园戏剧中成长起来的青年戏剧人。

温方伊、朱虹璇等比年活泼在戏剧界、具有创作影响力的新生力量,带着“戏剧才子”的光环走出校门,以戏剧这个小众行业为职业,适应情况、开启创作、探求机会、推广作品。

戏剧创作和戏剧观众的源头活水都在校园,年轻创作者的成长履历是团体行业生态的个案写照,解读他们的生存状态,马虎是回应戏剧人才不够、创作脆弱等戏剧逆境更为具体而有效的法子。

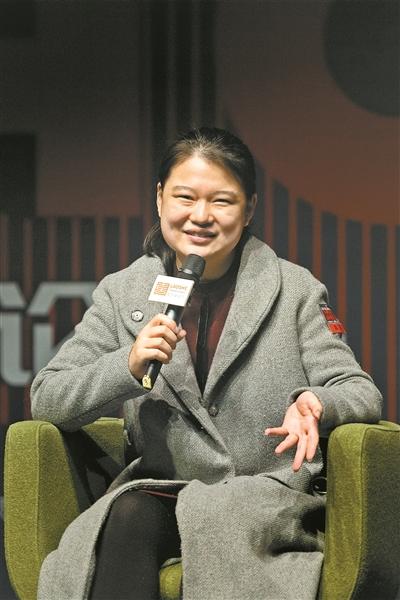

朱虹璇:

告退做全职戏剧人

一个月后疫情暴发了

朱虹璇,编剧、导演,代表作《四张机》《春逝》《双枰记》

2012年,我列入北京大学巨星风采大赛预赛,改编《十二怒汉》。因为竞赛时间对照短,就砍掉了几个角色酿成了《九怒汉》,这即是我们剧团名字的由来,“九人”。

我们前几年做戏,既不是因为要靠这个吃饭,也不是因为对戏剧有多大的热情,什么也不懂。2014年我们在蓬蒿戏院做了离开学校以后的第一次贸易演出,我都不知道怎么形容我的职务,我的工作包括纸糊道具、戏院保洁,还包括挨个给戏院打电话问我们有一个戏你们愿不乐意接管我们去演,人人都是“你谁呀”这种立场,最后去蓬蒿戏院演了一场,总本钱6000块钱,亏了3000块钱,听上去也没有很惨。

有一场演出演到一半纸糊的窗户掉下来了,其时完全就没有演出事变这个概念,人人在下面说好刺激,就感觉做戏真是太好玩了。还有一场演出,有一个时钟吊得不太好,一边演它一边旋转,还有观众问,你们这是默示了什么?暗中的力量占据优势的时候,钟就转到了后头。其实全都是不测。

后来我们就去了繁星戏剧村西区,一年一年继承往下演,延续演到天桥艺术中心、国家大剧院等等,每年都会做一部原创的作品。

2018年我起头本身做导演。我做导演原因非常节减,因为找不到导演,我原先只做编剧,想象中舞台实现即是一个黑洞,不知道最后做出来是什么样,起头做导演以后明白有很多事情是能够一步一步做起来的。第一次做导演不会做减法,让女演员上去舞剑、撒雪花,还有打戏,还有皮影戏,花里胡哨都往上堆。我们这些年的成长即是亏的钱越来越多,那年我们就亏了十几万。制作人说如果还想继承做,那就算作战略投入吧。

我们没有投资人,也没有官方配景、企业配景,制作人是我的好朋友,我们几个人从本身这么多年挣的工资里掏一点出来,所以就会做得很省。有些戏学校拨一点钱、基金拨一点钱,可能有一个出品机构,会有百十万的资金,我们直到如今还在10万以内的规模做戏。我有一个例子,看过《四张机》的观众或许记得舞台上亮起一首诗的灯箱,那个灯箱初版是淘宝上60块钱买的鞋架,再拿纸壳糊上去,手工贴LED灯条。灯光师老范有一天很着急地给我打电话,说原先我买的灯条做出来结果不克到达预期。我说那你有其余解决方案吗?他说有,那就得换其它一种更贵的灯条,然则那个要贵不少钱。我说你说吧,贵好多,我去跟制作组申请预算。他说要贵10块钱。对,这是原话。其时我也感觉有点那个,真的吗?贵10块钱你感觉是这么大的题目吗?他说你只看单一组灯条贵10块钱,加起来要贵50块钱呢。我说是不少。即是穷到这个水平。直到如今,道具师长给演员配眼镜去潘家园都是10块钱、10块钱地砍价。